WASHINGTON, DC (VOA) —

Berangkat dari keingintahuannya soal bagaimana teman-teman tuli menikmati musik, Jay Afrisando, seorang komposer, peneliti, dan musisi multimedia asal Bantul, Yogyakarta, menekuni seni musik dengan pendekatan multisensory, atau multiindera. Ia mempertunjukkan karya-karyanya di Washington D.C. dan New York tahun ini demi meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa musik bisa dinikmati semua orang, terlepas dari berbagai kondisinya, dengan berbagai cara.

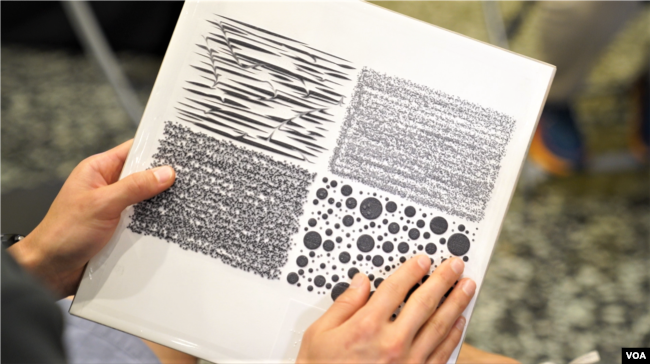

Suara-suara unik partisipan lokakarya Embodied Music Club yang digagas Jay Afrisando seketika mencuri perhatian khalayak di festival audio interaktif Sound Scene, Museum Hirshhorn, Washington D.C. (4/6). Pandangan mereka tertuju pada notasi gambar taktil berwarna hitam-putih di tangan; ada yang berbentuk garis, bulatan, hingga emoji yang dicetak timbul. Lewat sentuhan jari, mereka menggunakan imajinasi untuk menginterpretasikan bagaimana notasi tersebut berbunyi.

“Bluk-bluk-bluk… Bluk-bluk-bluk…”

“Wiii… U… Wiii… U… Oooo…”

Itu adalah upaya Jay dalam memperkenalkan musik yang inklusif kepada masyarakat.

“Konsep musik yang kita tahu kan didengarin lewat kuping. Saya banyak belajar dari teman-teman tuli dan teman-teman yang pendengarannya beragam bahwa musik tidak hanya berbentuk sesuatu yang didengarin dari kuping, tapi juga ‘didengarkan’ lewat mata, lewat perabaan dalam bentuk sentuh, dan dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita,” tutur Jay kepada VOA (3/6).

Salah satu fokus penelitian Jay adalah aural diversity, alias keragaman aural, yang pada intinya menjelaskan bahwa kondisi pendengaran manusia beragam. “Intinya bahwa kita semua mendegarkan dengan cara yang berbeda-beda, karena kondisi pendengaran kita berbeda,” ungkapnya. “Ada yang ‘normal’, ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran, pengguna implan koklea, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar, pendengar tinnitus, pendengar autistik, atau pendengar yang mengalami Ménière’s disease, yang salah satu gejalanya adalah disnusia atau kesulitan dalam menangkap nada.”

Konsep aural diversity sendiri digagas oleh John Drever, seorang profesor Ekologi Akustik dan Seni Suara di Goldsmiths, University of London.

Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap bisa menggugah rasa empati terhadap sesama, agar orang-orang dengan berbagai macam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif.

Ini adalah tahun kedua Jay berpartisipati dalam festival Sound Scene. Pada tahun sebelumnya, ia memamerkan karyanya yang berjudul “In Which to Trust?”, yaitu berupa instalasi lima layar berisi film yang sama, namun diberi caption atau takarir oleh lima orang dengan kondisi pendengaran yang berbeda, sehingga pengunjung instalasi dapat memahami adanya persepsi beragam atas video-audio yang sama.

“Kami mengundang Jay pertama kalinya pada 2022 sebagai salah satu seniman di acara Sound Scene, dan karyanya sangat mengagumkan. Jadi, saat Sound Scene diselenggarakan kembali, kami mengundangnya menjadi salah satu anggota komite penasihat kreatif,” papar Jocelyn Frank, kurator festival Sound Scene yang diprakarsai oleh komunitas DC Listening Lounge.

Selain menampilkan karyanya di Washington D.C., Jay juga menyelenggarakan pertunjukkan berjudul [opera captions] di New York, yang ditampilkan oleh ThingNY, sebuah komunitas komposer dan penampil musik klasik dan eksperimental asal kota tersebut. Di acara itu, para penampil membaca dan mengadegankan captions seolah-olah mereka hidup dan menjadi aktor utama. Lewat [opera captions], Jay ingin menyampaikan bahwa caption tidak hanya sekadar objek pelengkap di media audio visual.

Di Amerika Serikat, konsep caption di media audio visual telah diperkenalkan sejak tahun 1972 melalui program memasak koki ternama Julia Child. Menurut National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, acara ini menjadi siaran bersejarah karena pertama kalinya warga Amerika yang tuli dan memiliki pendengaran terbatas bisa memperoleh akses caption di program televisi. Sejak disahkannya American with Disability Acts (ADA) of 1990 yang mengakomodasi penggunaan caption, Komunitas Tuli dan mereka yang memiliki pendengaran beragam bisa mengakses berbagai seni dan informasi di negara itu.

Tak hanya orang-orang dengan kondisi pendengaran berbeda, Jay juga merangkul mereka yang memiliki kondisi penglihatan beragam untuk bisa menikmati musik dengan cara yang unik. Di acara itu, pengunjung dapat mendengarkan rekaman suara lewat headphone atau penyuara jemala, sambil melihat caption secara visual maupun dengan huruf Braille.

Marie Mainil, salah satu pengunjung yang hadir di lokakarya Embodied Music Club, mendapat pencerahan setelah mengikuti workshop itu.

“Lokakarya ini membantu saya melihat lebih dari sekadar proses penciptaan musik yang biasa kita lakukan. Ada beragam bagian dari musik, seperti lirik, dan Anda tahu Anda bisa membacanya dengan mata Anda atau dengan merabanya. Tapi lokakarya yang saya hadiri ini memberi cara berbeda dalam menciptakan musik, dan menciptakan musik dengan orang yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Itu sangat keren,” ujar Marie.

Andy Slater, salah satu seniman penyandang disabilitas netra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Club dan merupakan pendiri Society of Visually Impaired Sound Artists, mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel.

“Saya pikir mendalami setiap partitur, meraba dan memahaminya, dan juga bagaimana partitur itu didesain secara visual dengan kontras yang tinggi, seperti gambar hitam di atas kertas putih; akan memudahkan mereka dengan penglihatan yang terbatas untuk melihatnya. Saya rasa cara ini akan membuat orang tertarik untuk menggunakannya, terutama karena diperkenalkan dengan cara yang ramah, menyenangkan dan tidak membuat mereka kewalahan layaknya partitur musik yang rumit dan banyak,” kata Andy dalam wawancara virtual dengan VOA (9/6).

Jay, yang mengawali karir sebagai komposer pada 2009 dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar posdoktoral dari University of Minnesotta Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya Ambassador’s Award for Excellence 2019 dan Minnesota Emerging Composer Award 2016. Jay juga sempat memberikan kelas gratis bagi para komposer Indonesia yang baru meniti karir.

Terlepas dari antusiasme penikmat karya-karyanya, Jay mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran tentang musik yang inklusif masih menjadi tantangan tersendiri, salah satunya di tanah air.

Menurut Jay, konsep keragaman aural sebenarnya cukup awam di kalangan masyarakat Indonesia, misalnya melalui lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat oleh interpreter di acara musik. Di sisi lain, publik juga perlu meninggalkan prasangka terhadap orang-orang dengan pendengaran ataupun tubuh yang berbeda. Faktor lainnya adalah seni dianggap bukan kebutuhan pokok dan hanya sebagai hiburan semata, padahal menurutnya seni juga bisa menjadi sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang disabilitas.

Untuk itu, Jay mengungkapkan perlu adanya keterlibatan aktif publik dalam menciptakan wadah-wadah musik yang bisa diakses semua orang, dalam berbagai kesempatan.

“Yang bisa dilakukan, salah satunya, adalah intervensi-intervensi dari seniman dan komunitas, salah satunya dalam menggelar festival atau pertemuan tentang musik yang inklusif. Itu tentu saja belum bisa ada setiap hari, tapi dengan adanya sesuatu yang rutin, yang berkala, akhirnya harapannya bisa meningkatkan kesadaran ke publik bahwa, ‘Ada loh musik-musik yang seperti ini, yang beragam, yang inklusif,’” ungkapnya. [br/rd/ab]